図と地

絵画やポスターや看板など平面に描かれたものを見て、かたちを把握しようとするとき、私たちは図柄とその背景を無意識に区別しています。

あるものが他のものを背景として全体の中から浮き上がって知覚されるとき、それを図といい、背景に退くものを地といいます。

一般的に主体となるものが、かたちとして知覚され、背景はそれほど意識されません。

例えば、白いキャンバスに絵を描いていくとき、キャンバスの白は背景として機能し、描かれたモチーフは主体として見なされます。

背景が白いままの場合、描かれたモチーフの存在を無視して背景の白を主体として意識することはないでしょう。これを図と地の関係といいます。

知覚における図と地の関係は、デンマークのルビンによって提唱されました。人間が図と地に分けて知覚するとき、次のような特徴があります。

- 図はかたちがあるが、地はかたちがない。

- 図と地の領域を分ける境界線は図の輪郭線となる。

- 図は地より手前にあり、地は奥にある背景と見なされる。

- 図は意識の中心となり、記憶されやすく、意味があるように見える。

また、

- 閉じている領域

- 2つの領域が内側外側の関係にあるときには内側の領域

- より狭い領域

- 水平・垂直の領域

- 左右対称な領域

- 同じ幅をもつ領域

は、図になりやすいといわれています。

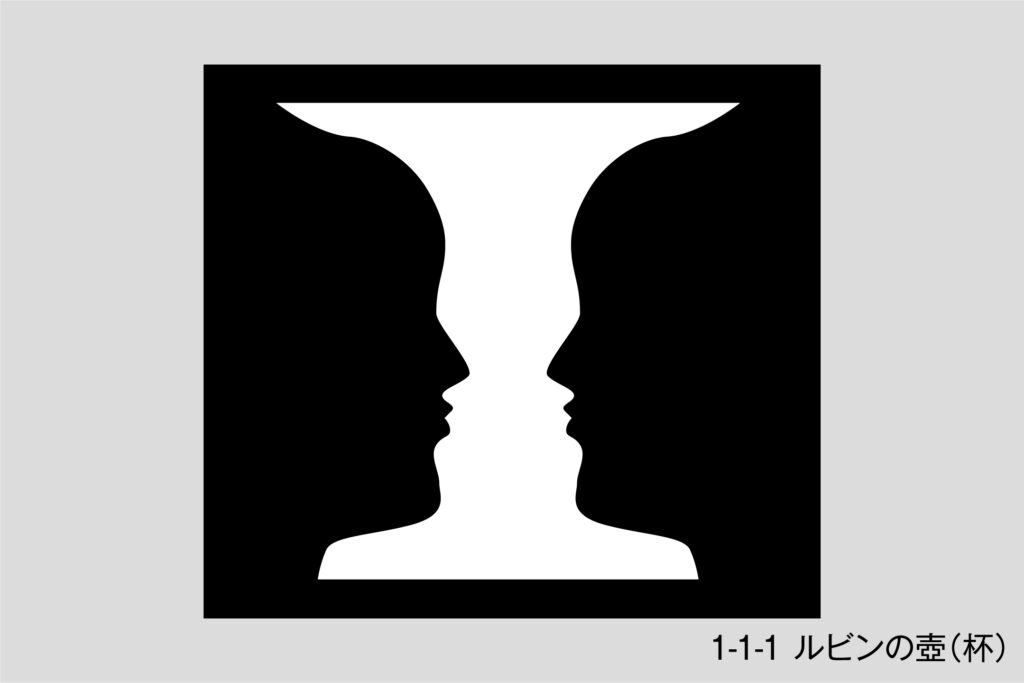

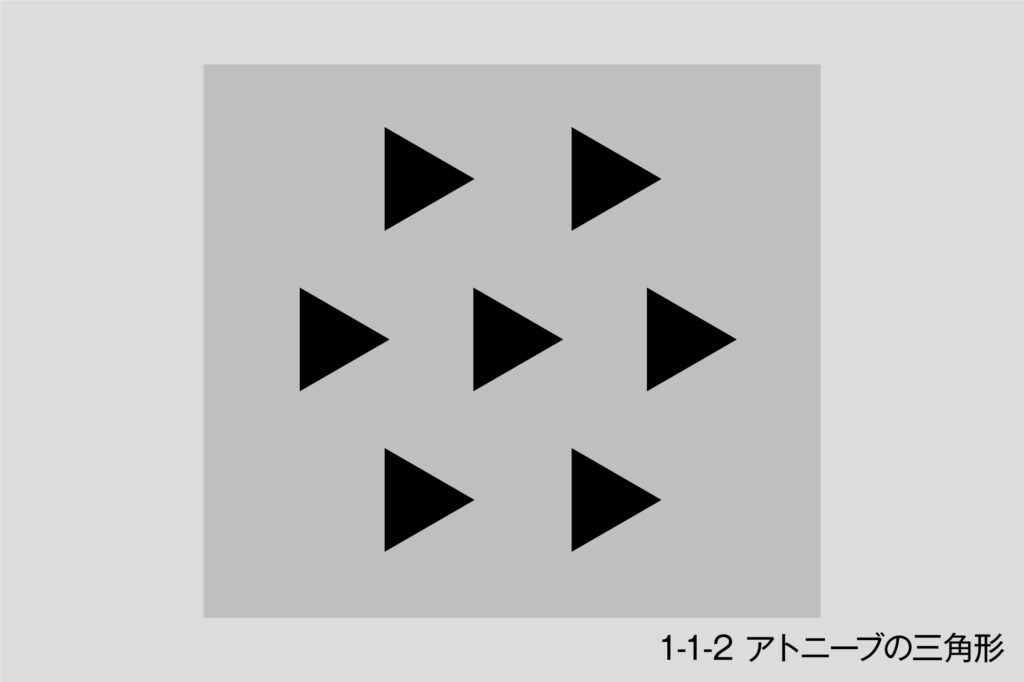

ルビンは、人間が知覚するときの図と地の関係にどのような法則があるかを研究し、背景も何らかの意味のあるかたちに見える場合、図と地が反転する視覚現象が起こることを発見し、1915年に「ルビンの壺(杯)」を発表しました(図1-1-1)。

「ルビンの壺(杯)」に描かれている中心の白い部分が壺のかたちとして認識されるときは、背景の黒い部分は地となります。

しかし、黒い部分が、向き合う2人の顔として認識されるときは、白い部分が地となります。

壺と向き合う2人の顔を両方とも同時に認識することは困難で、一方が図となったときは、もう一方は地となります。

多義図形

多義図形とは、1つの図形でありながら、見ているうちに別の図形としての見え方が現れる図形のことで、図と地の関係を反転させることからあいまい図形、反転図形ともよばれます。

また、2通り以上の見え方が現れる多義図形も存在します。

多義図形は、人間が視覚からかたちを把握するとき、脳の中でどのような情報処理が行われているかを解明する上で、重要な手がかりとなり、視覚の知覚実験で古くから用いられてきました。

認知心理学の分野で、かたちの見え方が変化することを知覚交替といいます。

知覚交替は多義図形がある一定時間継続して提示されると、複数の解釈が自発的に変化する現象です。

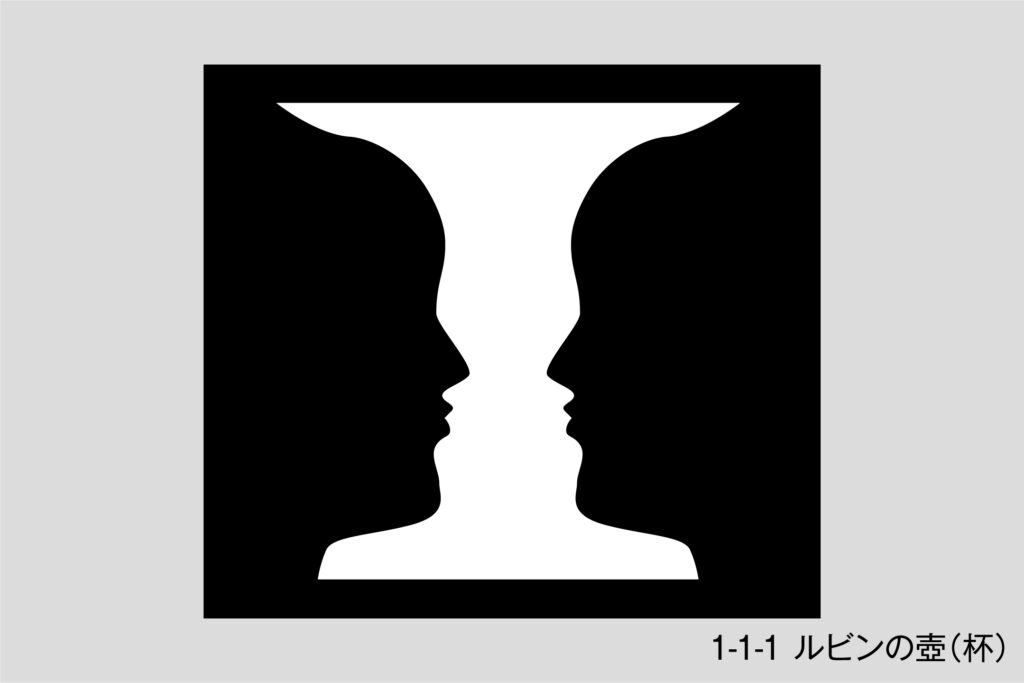

例えば「アトニーブの三角形」とよばれる図は、最初はすべて同じ方向を向いているように見えますが、しばらく眺めていると一部が別の方向を向き始め、さらに続けて眺めていると、また別の方向に切り替わります(図1-1-2)。

先にあげた「ルビンの壺(杯)」も、図と地が反転したときに2つの意味をもつかたちが現れることから、多義図形の一種といえます。

その他にも様々な種類の多義図形があり、古くは隠し絵とよばれ、代表的な例として「妻と義母」があります(図1-1-3)。

この絵は妻(若い女性)の後ろ姿と義母(老いた女性)の横顔の2通りの見え方があります。

妻の耳は義母の目、義母の鼻は妻のあご、妻のネックレスは義母の口です。

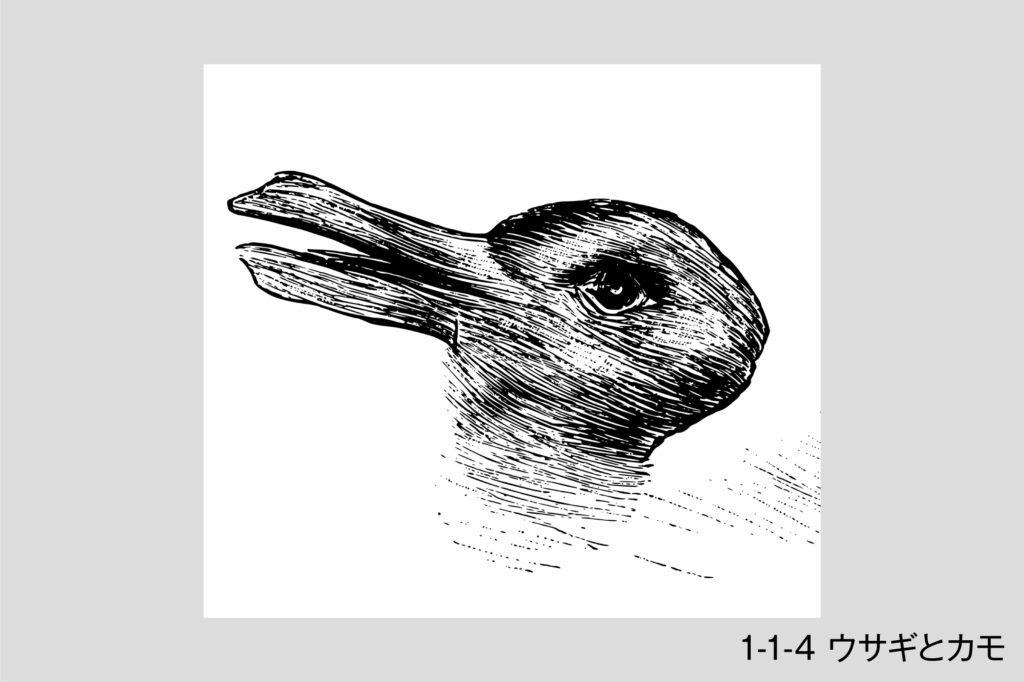

また、アメリカのジャストローが1900年頃発表した「ウサギとカモ」も多義図形として有名で、ウサギの耳にあたる部分はカモのくちばしになります(図1-1-4)。

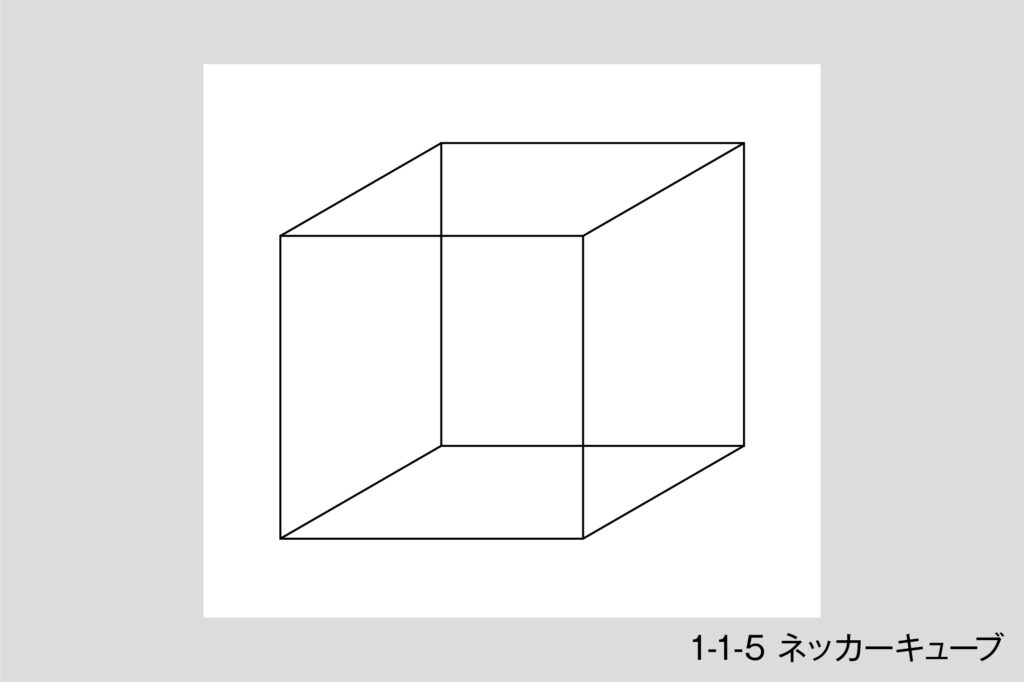

その他、スイスのネッカーは、平面に描かれた立方体の向きが2通り成立する立体図形の錯視「ネッカーキューブ」を発表しています(図1-1-5)。

多義図形は1つのかたちで、複数の意味や内容を同時に内包させることができ、時に強く印象に残る視覚表現の技法としてとり入れられています。

そのため多義図形を図案の構成要素として、絵画作品やグラフィックにとり入れた例が多くあります。

福田繁雄やエッシャーの作品をここで思い浮かべる人も多いでしょう。